YouTubeから始まった学び

私はこれまで、動画を見るのがあまり好きではありませんでした。説明書も紙で読む方が安心するタイプです。

そんな私がYouTubeを見始めたきっかけは、ブランディングやマーケティングを学び始めた頃。作業の合間に「ながら」で動画を聞いてみたところ、思いのほか知識が頭に入ることに気づきました。そこから、少しずつ動画からも学ぶようになりました。

天才でありながら、民衆主義者

コロナ禍のニュースで、台湾のデジタル大臣オードリー・タンの名前を知った方は多いと思います。

私も「天才」としての評判は耳にしていましたが、実際に本『日本人のためのデジタル未来学』を読んでみて驚いたのは、彼女の思想の繊細さと協調性でした。

デジタルは人を排除するためのものではなく、誰もが使えるものでなければならない。デジタルそのものが、人の生活を支える形で存在しなければならない。――そんな哲学を持っているのです。

さらに台湾の政治そのものが「能力主義」を大切にし、学歴ではなく才能や実力で人を登用している点にも強い印象を受けました。日本と同じ資源の少ない国でありながら、人と技術で国をつくるという姿勢は共感せずにはいられません。

高校生からの声も政治に届く

台湾では、高校生でも自分の意見をデジタル上で政治に届けられます。しかも匿名で送れるのに、そのやり取りは誰でも閲覧できる「透明性」が担保されている。

印象的だったのは、コロナ禍で小学生の男の子が「ピンクのマスクしかなくてからかわれた」と投稿したエピソード。

すると翌日、大臣自身がピンクのマスクをつけて登場し、政府関係者も次々とピンクを身につけた。Facebookのアイコンまでピンクに変わり、「ピンクは誰でも使える素敵な色だ」というメッセージを国全体で発信したのです。

一人の子どもの悩みを国がまるごと受け止める姿に、政治がこれほど身近に、透明に存在しうるのだと衝撃を受けました。

日本との違いと、自分への問い

日本でも似たような試みがありましたが、意見が集まりすぎて処理できず、レスポンスが返ってこない状態になってしまったと聞きます。

この「応答があるかどうか」の差が、国民の信頼や参加意識を大きく変えるのだと実感しました。

台湾は民主化が比較的最近(1990年代)で、そのときに「監視と透明性こそが民主主義の根本」という意識が社会全体で共有されました。さらにオードリー・タンのような人材がテクノロジーで制度化したので、透明性が国民の日常に根付いたというのです。

日本は民主主義の歴史が長い分、逆に古い慣習が制度を硬直化させ、透明性のアップデートが遅れている、と言えるかもしれません。

会社でも同じです。議論の過程を見せず結果だけを伝えると、社員は置き去りにされ、モチベーションも下がる。小さな組織であっても「議論の透明性」を共有することが信用や信頼につながるのだと思います。私が将来会社を立ち上げるなら、意思決定のプロセスを皆で共有する仕組みを当たり前にしたいな、と思いました。

私にできる社会への貢献とは

オードリー・タン自身も幼少期は天才ゆえに苦労したそうです。しかし彼女が素晴らしいのは、どれだけ頭が良くても常に他人の意見を聞き、考えを取り入れ、自分を変えていけるところ。

その姿勢に触れると、私自身も「社会に貢献するとは何か」を改めて考えさせられます。

大きな政治の話でなくても、隣の人やお客さん、一人でも多くの人を幸せにできることがある。

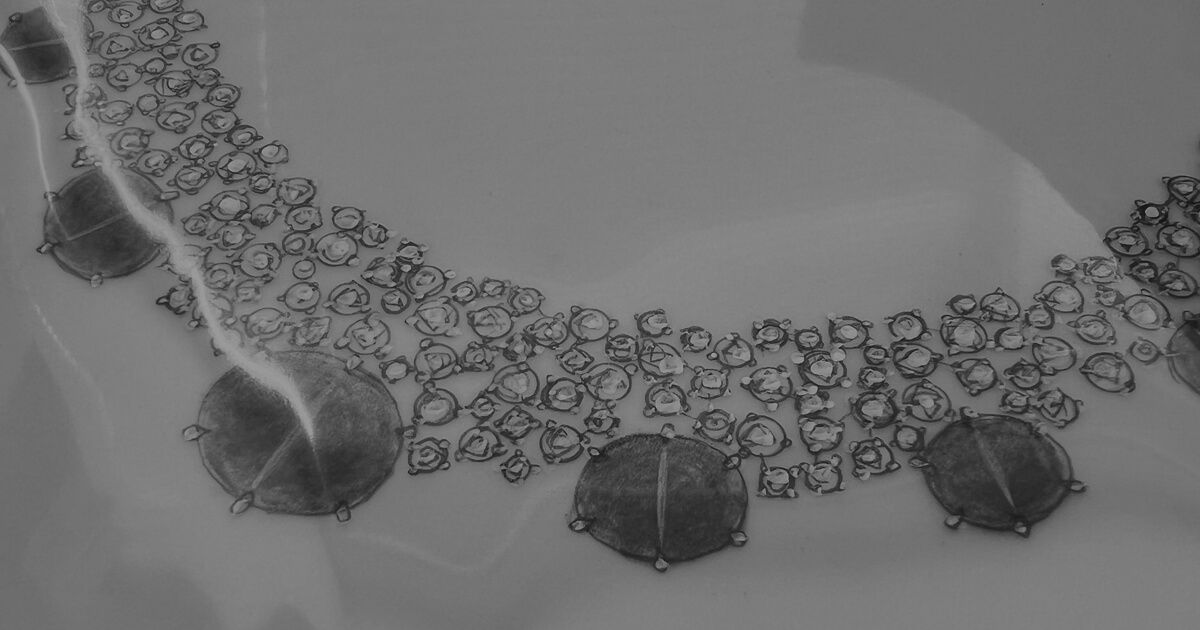

私にとっては、それがジュエリーを通した活動なのだと思っています。

だからこそ、もっと真剣に考え、真剣に生きることを続けていきたいと思いました。

コメント