デザインとは、形をつくる行為でしょうか。

それとも、美しく整える技術でしょうか。

本記事で扱うのは、そうした一般的な理解よりも、

もっと手前にあるデザインの思考そのものです。

デザインは、

まだ言葉になっていない兆しを感じ取り、

仮説として世界の構造を立ち上げ、

関係とプロセスとして現実を再編していく行為。

デザイン学 思索のコンステレーション 向井周太郎 を読みました。

母校の立命館の新設学部であるデザインアート学部のHPに紹介されていたのがきっかけです。

これまで、ジュエリーデザイン関連の本は、読んだこともありますが、

実践的なことは、現在の現場で通用しないことも多く、

あまり参考になるようなものに出会ったことがないのが正直な感想なのですが、

デザイン学の概念的書籍に興味をもったことがなかったので

非常によかったので、ご紹介します。

デザインに関わる仕事の方にとって、全ての人の参考になります。

このデザイン学が示しているのは、

デザインとは単に新しい形を作ることではなく、

身体に根ざした美的感覚によって兆しを読み、

アブダクションによって仮説を立ち上げ、

関係とプロセスとして世界を生成し直す行為

である、という理解です。

これは理論ではあるのですが、同時に生き方と実践の哲学であり、思想体系です。

1. 出発点:アブダクションという発見の論理

チャールズ・サンダース・パースがが強調したのは、

推論は演繹・帰納だけでは足りず、「仮説を生む」過程が最初に来る、

ということでした。

これがアブダクションで、彼自身が “conceive(構想する)” と結びつけて語ったように、

ただの推理ではなく、イメージを立ち上げる力(構想力)として位置づきます。

まだ存在していない説明枠組みを仮説として立ち上げる思考のことを指します。

重要なのは、アブダクションが「正しさ」を保証する推論ではないという点です。

それは、最も“ありそうな”秩序を仮に置く、きわめて創造的でリスクを含んだ判断である。

パースがこれを conceive(構想する)という語で説明したように、

アブダクションとは論理操作ではなく、

世界の兆しから像や形を立ち上げる行為に近い。

この時点で、デザインと思考は強く結びつく。

デザインの本質は、正解を導くことではなく、

世界に潜在する秩序を「仮に」可視化することだからです。

2. 構想力という認識の根

ここでイマヌエル・カントの構想力の議論が決定的な意味を持つ。

カントは、知性(概念化)や理性(原理化)よりも前に、

像や形を思い描く能力=構想力が働いていると考えた。

構想力は、まだ言語化されていないものを、「像として」「形として」把握する能力である。

それは論理以前であり、同時に、論理が成立するための土台でもある。

この視点から見ると、デザインとは

考え抜いた結果として形を与える行為ではなく、

形が立ち上がることで思考が始まる行為であると言える。

デザインの起点がイメージ生成にある、という整理は、

ここで哲学的に裏打ちされることになります。

3. 世界は「サイン(兆し)」として読まれる

パースの記号論は、世界理解の単位を「言語」から解放する。

言葉だけでなく、イメージ、身振り、配置、気配、リズム――それらすべてが「サイン」として機能する。

この見方は、

物質/精神、自然/人間、主体/客体

といった近代哲学の二元論を根本から揺るがします。

世界は、外にあって認識される対象ではなく、

生の営みの中で、行為とともに意味を帯びてくるものになる。

デザインにおいて重要なのは、

モノそのものではなく、

モノが発する兆しをどう読むか、という態度である。

そのため、パースの哲学は「実践の哲学」としてプラグマティズムと呼ばれます。

哲学者(=思考する者)の役割は、日常の現象の中から新しい真理を“発見してくる”こと。

その発見には、卓抜した感覚が必要だ、とされます。

生の営みの中で精神がどう働くかを見る視点へが大切ということです。

4. プラグマティズム=実践の哲学

この立場から哲学は、

概念を積み上げる学問ではなく、

現実の中で思考がどう働くかを問う実践の哲学となる。

真理とは、あらかじめ存在するものではない。

それは、世界との関係の中で発見され、更新され続ける。

哲学者とは、理論家ではなく、

日常の現象の中から、新しい秩序を掘り当てる者である。

この姿勢は、そのままデザイナーの姿勢でもある。

デザインとは、問題を「解く」ことではなく、

何が問題でありうるかを、世界の中から発見する行為だから。

5. 鋭い感覚の正体

ここで語られる「鋭い感覚」は、特別な才能やセンスではない。

それは、人間が自然の一部として生き延びる過程で獲得した、

生命史的な判断能力である。

微細な異変、かすかな違和感、類似やズレ。

それらを一瞬で把握し、

「何かがおかしい」「何かが起きている」と感じ取る力。

これは、生存のために身体に刻み込まれた記憶に近い。

この能力こそが、

秩序・調和・リズムを読む 美的感覚の根源である。

6. 美的感覚に導かれるアブダクション

アブダクションは、冷静な理性だけで作動する推論ではない。

むしろ最初に働くのは、

身体に根ざした美的判断である。

「これは美しい」「これは整っている」「これは気持ちが悪い」

そうした即時的な判断が、

仮説生成のスイッチを入れる。

ここで重要なのは、

美的感覚が装飾的な感性ではなく、

秩序を感知する知の形式として位置づけられている点である。

デザインにおける仮説は、

身体が先に理解したことを、後から思考が追認する形で生まれる。

7. 行為が先にある思考

このデザイン学では、

思考は行為の結果ではなく、行為の中で生じるものとされる。

見る、触る、動かす、作る――

そうした身体行為の中で、直感と思考は分かちがたく結びつく。

創作とは、

「考えてから作る」ことではなく、作りながら考えることである。

言葉や概念は、その後から追いついてくる。

ジャック・デリダのロゴス中心主義批判は、

言語や概念を思考の中心に置いてきた近代知を解体し、

生成・行為・プロセスへと視点を移すための思想的装置として機能する。

8. バウハウスをコスモロジーとして捉える

バウハウスは、

近代デザインを生んだ学校というより、

**世界を再生し続ける小宇宙(コスモロジー)**として捉え直される。

生活と労働、芸術と技術、日常と祝祭。

それらを切り分けるのではなく、循環させ、更新し続ける共同体の構想。

基礎教育課程が中心に置かれたのは、

技能教育のためではなく、

世界の見方そのものを揺さぶり、再構築するためであった。

イッテンの身体的・生命的感覚への回帰は、

このコスモロジーの中核をなしている。

9. 退行(degeneration)と再生の思想

生成は、常に前進するわけではない。

秩序が崩れ、混沌へと向かう運動――退行――もまた、

生成の不可欠な一部である。

エルヴィン・シュレーディンガーが示したように、

生命は無秩序へ向かう世界の中で、

秩序を取り込み、維持し、更新する可逆運動をもつ。

この視点は、日本文化の「さび」と深く響き合う。

古び、劣化、衰退という負の側に、

新たないのちや価値を見いだすまなざし。

数寄屋や墨象に見られる美は、

退行を肯定する生成の美学として理解できる。

10. 対象からプロセスへ

マックス・ベンゼの情報美学は、

芸術やデザインを「対象」から解放した。

それは、何を表したかではなく、

色彩や形態がどのように分布し、生成しているかを見る視点である。

近代芸術が対象を解体し、

点・線・面・色・空間・時間・運動という

自律的な造形言語を獲得したことは、

世界を固定されたモノではなく、

生成する状態として捉える認識転換でもあった。

デザインとは、完成物ではなく、生成し続ける情報の現れである。

11. 関係の美学とコンステレーション

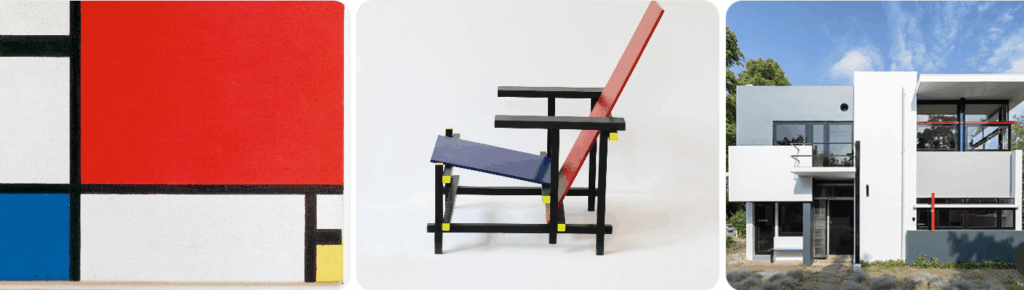

デ・スタイルが示した関係の美学は、

左右対称の安定ではなく、

中心をもたない非対称的な均衡である。

点・線・面・色・素材・光は、固定的に配置されるのではなく、

関係として、律動的に成立する。

日本の庭園や住空間に見られる多焦点性や回遊性も、

単一中心を持たない、

星座(コンステレーション)のような世界配置として理解できる。

12. 理性の再定義──「宇宙生命と響き合う知」へ

ここまで辿ってきた道筋は、最終的に「理性」の意味を作り替えます。

ふつう理性とは、感情や感覚から距離をとり、冷静に対象を分析し、

合理的に判断する力だと理解されがちです。

しかし、このデザイン学が示しているのは、まったく別の像です。

デザインにとって、合理的な思考や論理的な省察は確かに必要です。

けれどもそれは、世界を“支配”するための理性ではなく、

世界と“共鳴”するための理性でなければならない。

ここで立ち上がる理性とは、

森羅万象のいのちのリズムと響き合い、

大自然の生成と同じ呼吸の中で働く、

感性と分離されない「生の知」です。

それは、強さや優位性としての知ではなく、

弱さ、やさしさ、繊細さ、もろさといった、いのちの側の感受性を受け止める知。

つまり、情報を処理するための頭脳ではなく、

世界の兆しを受け取るための身体を含んだ知です。

このとき「理性」は、感性に対立するものではなくなります。

感性を包み込み、感性によって駆動され、感性に支えられて成立する。

理性は、鋭い感覚に包容されたところで初めて、デザインの知になる。

そしてこの再定義は、冒頭のアブダクションに回帰します。

兆しを読み、仮説を立ち上げる“最初の一撃”は、常に身体が先に知っている。

理性はその後から追いつき、構造化し、言語化し、他者と共有できる形へと整えていく。

つまりデザインとは、感性の閃きと理性の整形が、分断されずに循環する行為なのです。

結び

この世界観の中で、デザインは「正解をつくる技術」ではありません。

世界の中に散らばる兆しを、身体の美的感覚で受け取り、

仮説として関係を編み直し、

生活世界の質として持続させていく、生成の実践です。

だからこそ、デザインに必要なのは、

頭の良さだけでも、センスだけでもなく、

世界と調和しうる理性──感性と一体化した生の知です。

この理性こそが、21世紀の「あるべき生活世界」を支える、

デザインの核になるのだと思います。

コメント