芸術とは何でしょうか。

人はなぜ、時に生活を忘れるほど絵を描き、舞台に立ち、音楽を奏でるのでしょうか。

答えはひとつではありませんが、共通して見えてくるのは「芸術は人間の心を映す鏡である」ということと、人は人の心を理解することが、自身の豊かさにつながることを、無意識に理解しているからなのではないでしょうか。

芸術はシェイクスピアの時代から現代のジュエリーに至るまで、人間の営みとともに変わらず存在してきました。

シェイクスピアの時代 ― 芸術は人の心を映す鏡

シェイクスピアの劇には、人間の本質がむき出しに描かれています。

『ハムレット』の迷い、『オセロ』の嫉妬、『リア王』の孤独、『ロミオとジュリエット』の純粋な恋。観客は彼らの苦悩や喜びを追体験し、自分の心と照らし合わせました。

当時の劇場は宮廷だけでなく庶民にも開かれており、人々は日常の枠を超えて「他者の人生を生きる」ことができました。

それは現実の俗世を描きながらも、観客を「夢の世界」へと誘う営みでした。

シェイクスピアが今日まで読み継がれているのは、恋や嫉妬や権力闘争といった人間の感情が、時代や国を越えて普遍的だからですよね、

人間の感情を知るということ、日常から離れた感情を知る、ということに昔から人は価値を見出してきたのです。

芸術は共感の装置である

芸術の根底にあるのは「他者の心を理解しようとすること」でしょうか。

悲劇で涙を流すとき、観客は自分自身の孤独や喪失を重ね合わせ、他人の苦しみを知る。

喜劇で笑うとき、愚かさや弱さを共有し、人間の存在を許し合う。

「共感」こそ人間関係を築く基盤であり、幸福感に深くつながるということ。

芸術は人間を「人間らしく」する訓練の場であり、共感を通じて生きる力を与えてくれるのです。

世俗と芸術の世界 ― 伝える難しさ

しかし芸術には難しさもあります。

芸能――歌舞伎や能、音楽演奏など――は舞台という場を共有し、観客と演者が同じ時間を生きる「今ここ」の芸術です。反応は直接的で、意味が比較的わかりやすい。

一方、造形芸術――絵画や彫刻、インスタレーション、ジュエリーなど――は、作品が時間や場を越えて一人歩きします。

そこに作者の意図がすべて伝わるわけではなく、鑑賞者の心に委ねられる。

そのために「誤解されるリスク」や「伝わらなさ」がつきまとうのです。

けれどもこの「伝える難しさ」こそが、芸術の生命線でもあります。

伝えたいことを伝えるために、術を磨くのでしょう。

曖昧さは力である

芸術が持つ曖昧さは、弱さではなく強さです。

たとえば

- レンブラントの宗教画は、17世紀には「信仰の象徴」として受け止められましたが、現代では「光と影の心理表現」として評価されています。

- 浮世絵は江戸時代には庶民の娯楽版画にすぎませんでしたが、19世紀のヨーロッパでは「ジャポニスム」として美術界を揺るがしました。

- ロダンの彫刻は当初「未完成」と批判されましたが、20世紀以降は「人間の内面を表現した革新」として受け入れられています。

このように、芸術は解釈の余白を持つことで、時代ごとに新しい意味を帯び続けるのです。

ジュエリーの芸術的意味

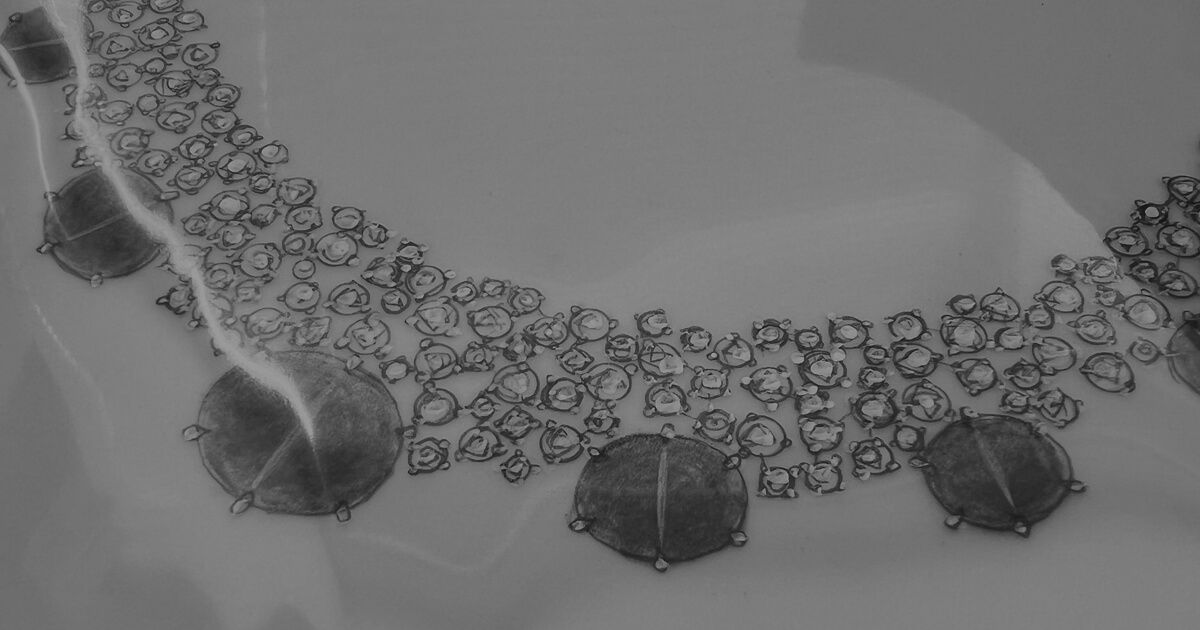

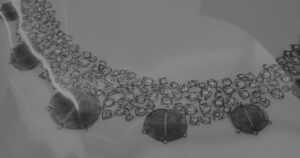

ジュエリーもまた、この曖昧さを体現する芸術です。

ひとつの指輪が、時代や人によって全く違う意味を持ちます。

王冠は権力の象徴、婚約指輪は愛の誓い、日常の小さなペンダントは個人の思い出や記憶。

ジュエリーは文脈(コンテクスト)によって意味が変わり、身につける人の時間や体温によって姿を変えていきます。

さらに日本的な感性「もののあわれ」を重ねると、ジュエリーの特異性が際立ちます。

銀の表面に刻まれる小さな傷や、年月とともに深まる光沢。

西洋が求めた「永遠の美」とは対照的に、日本は「移ろいの美」に価値を見出します。

ジュエリーはこの両方を宿し、永遠と儚さを同時に体現する芸術となりうるかもしれません。

芸術と幸福

最終的に芸術は、私たちの幸福にどう関わるのでしょうか。

それは「共感」と「想像力」を通じて孤独を癒やし、自分の人生をより豊かにすることにあります。

芸術は日常の俗世から少し離れた「あちらの世界」に私たちを導きながらも、そこで得た感情や気づきを現実に持ち帰らせてくれる。

それは絵画や舞台だけでなく、ジュエリーを身につける行為にも同じように宿っていると考えます。

結び

芸術はシェイクスピアの舞台から現代のジュエリーに至るまで、常に「人間の心を理解しようとする営み」として存在してきました。

その意味は曖昧で、時代ごとに解釈は変わります。

けれども、だからこそ普遍であり続けるのです。

曖昧さの中で人の心を映し出し、共感を生み、幸福へと導く。

ジュエリーもまた、人の人生とともに輝きを変えながら「生きた芸術」としてその役割を果たす可能性があります。芸術とは、私たちを俗世から一歩外へ導き、同時により深く現実を生きる力を与えてくれる存在でありたいと、そういうものを作っていきたい、と願っています。

コメント