芸術には大きく二つの流れがあります。

ひとつはファインアート(純粋芸術)。絵画や彫刻、音楽のように「美や思想そのものを追求すること」を目的とした表現です。使うためではなく、観る人に感情や思索を呼び起こすこと自体が存在理由となります。

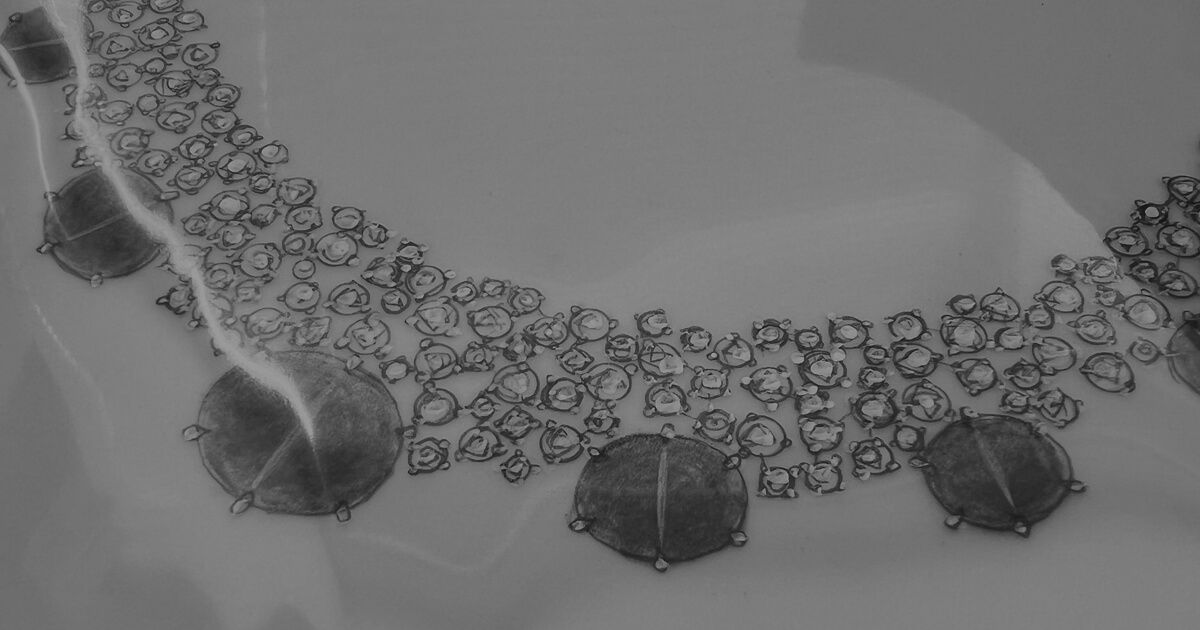

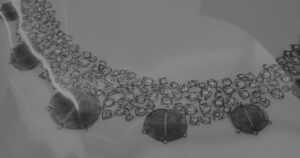

もうひとつは応用美術(実用芸術)。陶磁器や織物、建築、家具、ファッション、ジュエリーなど、生活の中で使うものに美を与える表現です。日常の道具に機能と美しさを両立させ、人々の暮らしを豊かにします。

ファインアートが「純粋に美しい」を体現するなら、応用美術は「役立つものを美しくする」芸術と言えるでしょう。

また、ファインアートが心や思考への影響するのに対し、応用美術は日常に寄り添う美術、身につけることにより暮らしを豊かにする、という違いもあると考えます。

ジュエリーはその境界に収まらず、常に「文脈=コンテクスト」とともに存在してきました。そして日本的な感性を手がかりにするなら、ジュエリーは「もののあわれ」という美意識を最も身近に体現する芸術だといえるでしょう。

装身具としての用途を持ちながら、同時に純粋な美を凝縮した存在でもある。人の身体に直接寄り添い、時間や記憶とともに輝きを変えるジュエリーは、応用美術でありながらファインアートの領域へと足を踏み入れている特異な芸術なのです。

私は、学問として芸術を学校で学んできてないので、同郷の友達が、ロンドンのファインアートの部に通っていた時、彼はカメラを専攻していましたが、現代アート=ファインアートだと、勝手に思っていましたが、現代アートは、両者どちらのエッセンスももっていたりするので、またカテゴライズが異なります。

ファインアートと応用美術の古典的な区分

芸術を「ファインアート(純粋芸術)」と「アプライドアート・応用美術(実用芸術)」に分ける考え方は、最初からあったわけではありません。

古代ギリシアやローマでは、芸術は「テクネ(技)」と呼ばれ、建築も彫刻も陶芸も区別されず、実用と美は一体の営みとして扱われていました。

中世ヨーロッパでも、教会建築や聖画は神を賛美する奉仕の技術であり、用途と美の境界は曖昧なままでした。

ルネサンス期になると、絵画や彫刻は「知的で高貴な営み」とみなされ、職人技から切り離されていきます。ここで「美そのものを目的とする芸術」という意識が芽生えました。

その後18世紀の啓蒙思想とともに美学が体系化され、絵画・彫刻・音楽・詩などが「ファインアート」として位置づけられ、陶磁器や建築、工芸品は「応用美術」と区別されるようになりました。

つまり、この二分法は歴史の必然ではなく、近代ヨーロッパで制度的につくられた枠組みにすぎません。絶対的な線引きではなく、むしろ時代や文化によって大きく揺らぐものなのです。

ジュエリーはその区分の中で長らく応用美術に置かれてきました。身につけるという実用性を持つからです。しかし本質的には、人の身体に寄り添い、時間や記憶を映し出す存在として、純粋芸術と同じ「美そのもの」を体現する側面を持っています。制度の分類の中で応用に押し込められてきただけであり、実際にはその枠を越えて揺らぎ続けてきたのがジュエリーです。

コンテクストが生む意味

美は作品単体に宿るだけではなく、それがどんな状況に置かれているかで大きく変わります。これがコンテクストです。

指輪は婚約の場で「誓い」を意味し、美術館では「造形美」を示す。

ジュエリーはその人の身体、文化、歴史、場といった文脈をまとって初めて「美」として立ち上がります。

日本の感性ともののあわれとジュエリー

このコンテクスト性を考えると、日本独自の美意識「もののあわれ」とジュエリーは重ね合わせて考えることができます。

もののあわれとは、花が散る瞬間や季節の移ろいに心を揺さぶられる感性。儚いからこそ美しいという感覚です。

ジュエリーそのものが「もののあわれ」なのではありません。けれども、ジュエリーを身につけ、時間とともに変化していく姿に、私たちは「もののあわれ」を重ね合わせることができます。

永遠に輝く宝石のなかにも、使い込まれた銀の柔らかな光沢や、小さな傷の痕跡のなかにも、時間の痕跡が宿る。そこにこそ、日本的な「移ろいの美」を感じ取ることができるのです。

ジュエリーは常に身体と共にあり、時間と共に変化します。肌の温度で金属はわずかに変質し、石は光の加減で表情を変え、年月を経ることで質感に痕跡が刻まれる。まさに「もののあわれ」をまとう生きる芸術ともいえます。

その変化し続ける姿が、使う人の人生や記憶と重なり、美しさをより深めていきます。

まとめ

ファインアートは「純粋に美しい」を目指し、応用美術は「役立つものを美しくする」を志向します。

ジュエリーはその両者を越え、「文脈とともに生きる美」を体現する芸術となりえます。

しかも日本的な「もののあわれ」の感性を宿し、永遠の美と儚い美、その間に揺れながら人の人生と共鳴します。

ジュエリーは常に身体と共にあり、時間と共に変化します。肌の温度で金属はわずかに変質し、石は光の加減で表情を変え、年月を経ることで質感に痕跡が刻まれます。

その変化を通して、ジュエリーは持ち主の人生や記憶と重なり、儚さと美しさを同時に映し出します。つまりジュエリーは「もののあわれ」を感じ取れる最も身近な芸術なのです。

コメント